Il principe di Sansevero Biografia

Un principe illuminato

Raimondo di Sangro principe di Sansevero (Torremaggiore 1710 – Napoli 1771) fu un originale esponente del primo Illuminismo europeo. Valoroso uomo d’armi, letterato, editore, primo Gran Maestro della Massoneria napoletana, egli fu – più di ogni altra cosa – prolifico inventore e intraprendente mecenate. Nei laboratori sotterranei del suo palazzo, in largo San Domenico Maggiore, il principe si dedicò a sperimentazioni nei più disparati campi delle scienze e delle arti, dalla chimica all’idrostatica, dalla tipografia alla meccanica, raggiungendo risultati che apparvero “prodigiosi” ai contemporanei. In virtù della sua concezione prevalentemente esoterica della conoscenza, di Sangro fu però sempre restio a rivelare nei dettagli i “segreti” delle sue invenzioni.

I capolavori di Raimondo di Sangro

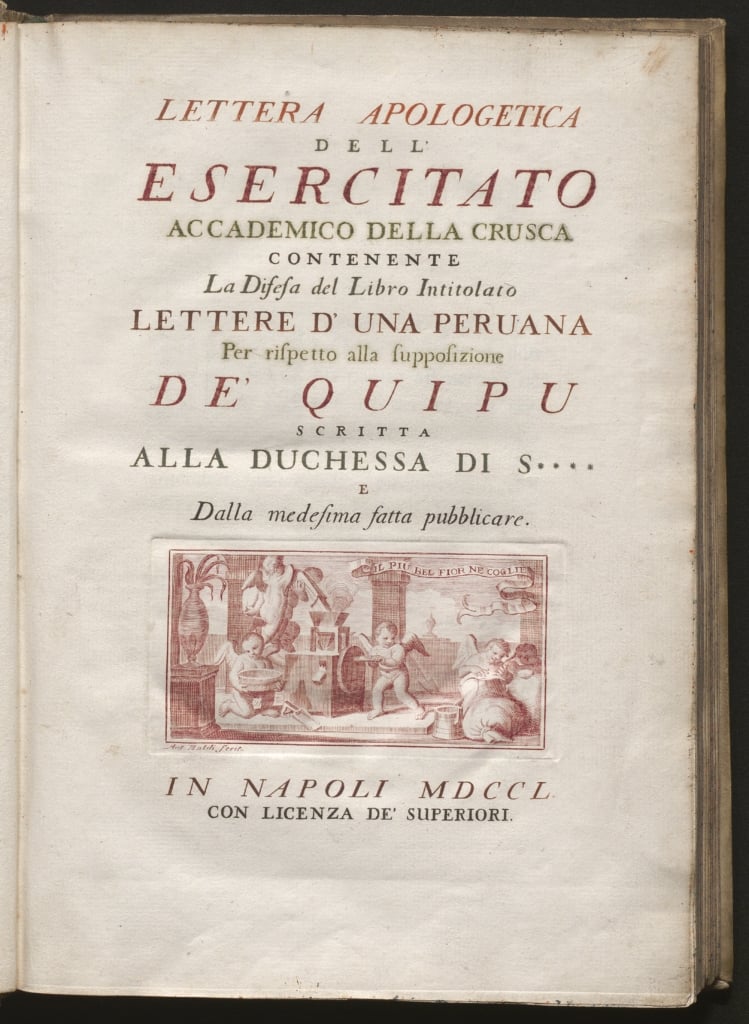

Il suo messaggio intellettuale è così passato alla posterità soprattutto attraverso il ricco simbolismo della Cappella Sansevero, meraviglia dell’arte mondiale, del cui suggestivo progetto iconografico il principe fu geniale ideatore. Parte di quel messaggio egli affidò anche ai suoi scritti, e in particolare alla Lettera Apologetica, opera che destò sconcerto sia per l’eccezionalità tipografica sia per il controverso contenuto, tanto da essere giudicata “una sentina di tutte l’eresie” e, in quanto tale, proibita dalla Chiesa romana.

Una personalità entrata nel mito

Ora ritenuto un epigono della tradizione alchemica e un “grande iniziato” ora un interprete della giovane scienza moderna, Raimondo di Sangro alimentò un vero e proprio mito intorno alla propria persona, destinato a durare nei secoli. Con la sua poliedrica attività, ancor oggi avvolta da un alone di mistero, egli incarnò i fermenti culturali e i sogni di grandezza della sua generazione. Così lo ricorda l’iscrizione apposta sulla sua lapide: “Uomo straordinario predisposto a tutte le cose che osava intraprendere […] celebre indagatore dei più reconditi misteri della Natura”.

Testimonianze di una vita straordinaria

Per comprendere il messaggio storico-artistico, spirituale, filosofico della Cappella Sansevero, è necessario conoscere la vicenda biografica del suo mecenate, Raimondo di Sangro principe di Sansevero. La fonte principale per la ricostruzione di gran parte della sua vita è, per ricchezza e minuzia di informazioni, il secondo volume dell’Istoria dello Studio di Napoli (1754) di Giangiuseppe Origlia; fondamentali sono anche l’anonima Breve nota di quel che si vede in casa del Principe di Sansevero (la prima edizione, del 1766, fu corretta e ampliata nel 1767) e le opere pubblicate dallo stesso di Sangro, nonché la sterminata messe di notizie contenute in guide e resoconti di viaggiatori settecenteschi, epistolari, testi letterari e documenti d’archivio nazionali e internazionali.

Le origini nobiliari e l'avvio agli studi

Rampollo di un casato d’altissimo rango, egli nacque il 30 gennaio 1710 a Torremaggiore, in Puglia, dove i Sansevero possedevano la maggior parte dei loro feudi. La madre, Cecilia Gaetani dell’Aquila d’Aragona (figlia della principessa Aurora Sanseverino, nota intellettuale e protettrice di artisti), morì nel dicembre dello stesso anno; il padre, Antonio di Sangro duca di Torremaggiore, fu costretto da vicende personali ad assentarsi per lunghi periodi dall’Italia. Affidato alle cure del nonno Paolo, sesto principe di Sansevero e cavaliere del Toson d’Oro, a un anno Raimondo fu trasferito a Napoli, allora capitale del Viceregno austriaco, ove i suoi antenati avevano fissato la propria dimora in un imponente palazzo in largo San Domenico Maggiore. A Napoli egli ricevette la prima educazione e fu avviato allo studio di letteratura, geografia e arti cavalleresche.

Un ingegno curioso e vivace

Ben presto, però, si comprese che la sua era una mente eccezionalmente dotata. Racconta infatti l’Origlia che “la soverchia vivacità del suo spirito, e la troppa prontezza” indussero il nonno e il padre (tornato da Vienna intorno al 1720) a inviarlo a Roma presso il Collegio dei Gesuiti, la scuola più prestigiosa dell’epoca. Sotto la direzione di insigni maestri, Raimondo si dedicò con sorprendente profitto alla filosofia e alle lingue (arriverà a padroneggiarne almeno otto), alla pirotecnica e alle scienze naturali, all’idrostatica e all’architettura militare. Su quest’ultima materia compose, ancora giovanissimo, un trattato rimasto inedito. Nel seminario romano ebbe modo di conoscere anche le opere e il museo naturalistico di Athanasius Kircher, celebre scienziato ed egittologo seicentesco, i cui testi erano fitti di rimandi alla tradizione ermetica.

La prima invenzione e il trasferimento a Napoli

Il 1729 segnò il suo sbalorditivo esordio da inventore: dando prova del suo “maraviglioso intelletto”, egli progettò, in occasione di una rappresentazione teatrale, un ingegnoso palco ripieghevole, che destò lo stupore perfino di Nicola Michetti, ingegnere dello zar Pietro il Grande. Intanto, morto il nonno paterno, era stato Raimondo a ereditarne nel 1726 il titolo e il patrimonio, grazie alla rinuncia del padre: si era venuto così a trovare, a soli sedici anni, alla guida di una delle più potenti famiglie del Regno. Terminati gli studi nel 1730, egli visse tra Napoli e Torremaggiore fino al 1737, anno in cui si stabilì definitivamente in Palazzo Sansevero, nel cuore del centro antico di Napoli, che nel 1734 era divenuta capitale del nuovo Regno guidato da Carlo di Borbone.

Nozze, alte onorificenze e "nuove scoverte"

Quando il principe convolò a nozze con la cugina Carlotta Gaetani dell’Aquila d’Aragona, ereditiera di molti feudi nelle Fiandre, Giambattista Vico dedicò loro un sonetto e Giambattista Pergolesi musicò la prima parte di un preludio scenico in onore degli sposi. In virtù del suo prestigio e della intimità con il giovane sovrano, Raimondo fu nominato gentiluomo di camera con esercizio di Sua Maestà e, nel 1740, fu insignito del titolo di cavaliere dell’Ordine di San Gennaro, onorificenza riservata a una ristretta élite prescelta dalla Corona borbonica. Con l’animo sempre “applicato a nuove scoverte”, egli si distingueva intanto per le sue invenzioni: già nel 1739 aveva infatti realizzato un’innovativa macchina idraulica e un archibugio in grado di sparare sia a polvere che ad aria compressa, di cui fece dono a Carlo di Borbone.

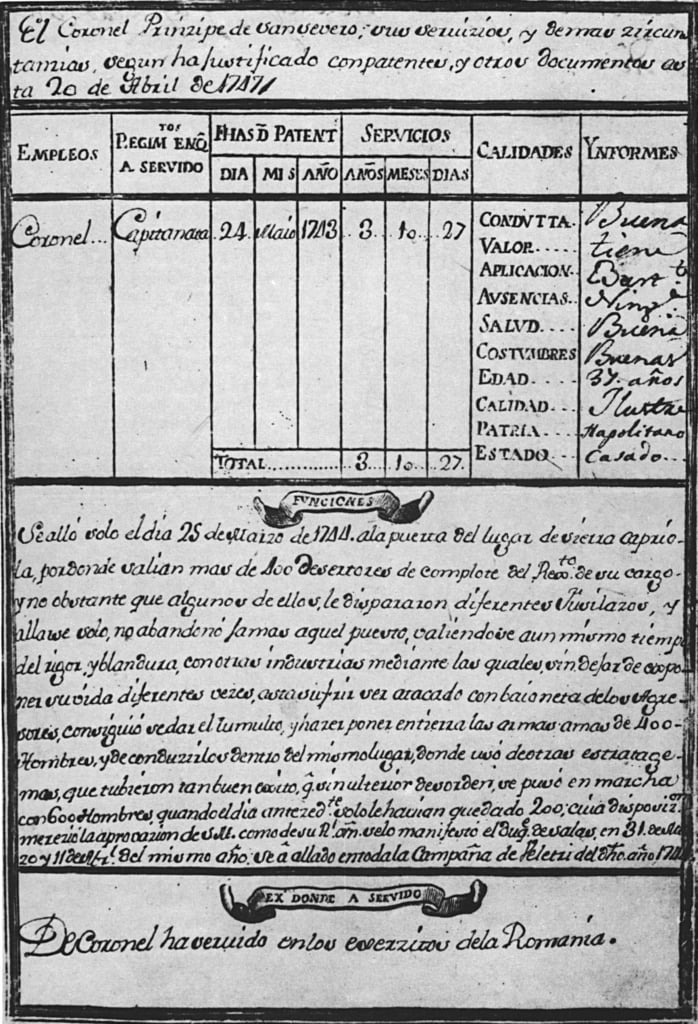

La battaglia di Velletri e la fama europea

Gli anni ’40 e ’50 del XVIII sec. videro la fama di Raimondo di Sangro crescere e oltrepassare i confini del Regno. Nel 1741 egli realizzò un cannone che, rispetto agli altri esemplari dello stesso tipo, pesava centonovanta libbre in meno e aveva una gittata di gran lunga superiore. Divenuto colonnello del Reggimento di Capitanata, una delle dodici unità provinciali dell’esercito borbonico, il principe partecipò alla vittoriosa battaglia di Velletri contro gli Austriaci (1744), segnalandosi per coraggio e destrezza. La passione per l’arte militare sfociò nella pubblicazione della Pratica di Esercizj Militari per l’Infanteria (1747): la sua competenza in materia gli valse le lodi di Luigi XV di Francia e Federico II di Prussia, e tutte le truppe spagnole adottarono gli efficaci esercizi da lui prescritti.

Altre sperimentazioni e inizio dei lavori nella Cappella Sansevero

Già ammesso nel 1743 all’Accademia della Crusca, la più autorevole istituzione culturale dell’epoca, con il nome di Esercitato, l’anno successivo Raimondo aveva ottenuto da Benedetto XIV l’autorizzazione a leggere i libri proibiti: studiò così le opere di Pierre Bayle, gli scritti dei philosophes francesi e degli illuministi radicali, i testi della tradizione alchemica e massonica, trattati scientifici di ogni genere. Con le letture proseguivano anche le sperimentazioni: realizzò spettacolari teatri pirotecnici con fuochi artificiali di colori mai veduti prima e una stoffa perfettamente impermeabile che regalò al sovrano; preparò alcuni farmaci che operarono guarigioni insperate; elaborò un metodo per stampare figure e caratteri policromi con una sola pressione di torchio, utilizzando macchine tipografiche da lui stesso progettate. Dava intanto inizio ai lavori nella Cappella Sansevero, che sarebbero durati fino alla sua morte: nel 1749 Francesco Maria Russo eseguiva l’affresco sulla volta del tempio sepolcrale, utilizzando speciali colori prodotti dal committente.

Il magistero massonico e l'abiura

Nel 1751 il principe fu al centro di un “intrigo” che parve “il maggior del mondo”. L’innata curiosità, la concezione eminentemente esoterica della conoscenza e, al contempo, la mente aperta alle nuove idee dell’Illuminismo europeo lo avevano infatti avvicinato alla Massoneria, società segreta attraverso cui tante di quelle nuove idee furono propagandate; così, nell’agosto del 1750, Raimondo di Sangro aveva assunto il Gran Magistero della Loggia napoletana. Con la bolla Providas del 18 maggio 1751 Benedetto XIV formalizzò l’esplicita condanna della “rispettabile società” da parte della Chiesa, condanna peraltro ribadita in luglio da un editto di Carlo di Borbone: al principe non restò altra scelta che l’abiura.

La Lettera Apologetica all'Indice dei libri proibiti

I problemi per lui erano però tutt’altro che finiti. Nella tipografia impiantata nel suo palazzo egli stampò, nello stesso 1751 (ma con la data 1750), il suo capolavoro letterario: la Lettera Apologetica dell’Esercitato Accademico della Crusca contenente la Difesa del libro intitolato Lettere d’una Peruana per rispetto alla supposizione de’ Quipu scritta alla Duchessa di S**** e dalla medesima fatta pubblicare. Formalmente incentrata su un antico sistema di segni (i quipu) in uso presso gli Incas del Perù, la Lettera Apologetica trattava molti temi pericolosi, citava un numero sterminato di autori eterodossi e diffondeva i fermenti innovativi della Massoneria, se non addirittura – secondo gli avversari del principe – messaggi esoterici veicolati attraverso un codice segreto. Giudicata come “una sentina di tutte l’eresie” e duramente attaccata da diversi pamphlet, l’opera fu messa al bando dalla Congregazione dell’Indice dei libri proibiti, e neanche la pubblicazione di una Supplica (1753) inviata dal principe al pontefice valse a far depennare l’Apologetica dall’elenco dei prohibiti.

La pratica di laboratorio e i capolavori d'arte barocca

Deluso e amareggiato, di Sangro si gettò nello “studio della fisica sperimentale” e installò nei sotterranei del suo palazzo una grande fornace e un laboratorio chimico “con ogni sorta di fornelli”, pervenendo a nuove sorprendenti scoperte, come quella di un misterioso “lume perpetuo”, a proposito del quale scrisse alcune lettere al fiorentino Giovanni Giraldi, tradotte poi in francese e riunite in un volume indirizzato allo scienziato Jean-Antoine Nollet (1753). Energie e sostanze erano da lui riversate, più che in qualunque altra attività, nella realizzazione del progetto iconografico della sua Cappella: venivano così alla luce capolavori come la Pudicizia, il Cristo velato, il Disinganno.

Una Wunderkammer a Napoli in pieno Settecento

Il fervido ingegno del principe di Sansevero, cui era “impossibile restringersi nell’occupazione di un solo oggetto”, continuava a creare meraviglie. Il suo palazzo in largo San Domenico Maggiore divenne meta di studiosi e viaggiatori del Grand Tour, curiosi di vedere le sue eccezionali invenzioni, di cui però egli non rivelò mai esaurientemente il segreto. Pietre preziose artificiali e marmi colorati, quadri eseguiti con colori “oloidrici” o con lana (che producevano particolari effetti ottici), esperimenti di palingenesi, acqua di mare desalinizzata: queste e tante altre sperimentazioni potevano ammirare i fortunati visitatori. Sconcertavano le cosiddette Macchine anatomiche, che di Sangro conservava nel suo “Appartamento della Fenice” (oggi sono esposte nel Museo), come destava stupore il complicato meccanismo di un grande orologio a carillon che egli aveva progettato e situato sul piccolo ponte che collegava il palazzo al tempio.

Il progetto di una vita: la Cappella Sansevero

Il suo genio trovava sbocchi felici anche nella Cappella: nel 1759 veniva realizzata, con un procedimento a base di solventi chimici, la lunga iscrizione a lui dedicata, e a partire dalla metà degli anni ’60 Francesco Celebrano eseguiva il sensazionale Pavimento labirintico a intarsio, facendo tesoro di un metodo illustratogli dal di Sangro. Prendeva forma definitiva, intanto, il percorso allegorico-iniziatico del mausoleo, con la realizzazione delle altre statue delle Virtù ad opera di Queirolo, Celebrano e Persico. A riprova della cura con cui il principe elaborò ogni dettaglio del suo affascinante progetto, si ricorda che nel testamento raccomandò agli eredi di non modificare nulla dell’assetto e dell’apparato simbolico da lui concepiti.

I rapporti con l'élite culturale italiana ed europea

Nel 1756 pubblicava la Dissertation sur une lampe antique, in cui tornava su argomenti affini a quelli trattati nelle lettere sul lume perpetuo. Sebbene dopo di allora egli – per non incorrere in ulteriori censure – non pubblicasse altre opere, la sua attività intellettuale non si spense. Ascritto anche alla Società Colombaria, accademia scientifico-letteraria di Firenze, fu amico e corrispondente di illustri esponenti del mondo della cultura: Antonio Genovesi, gigante del pensiero settecentesco, indirizzò a lui la sua ultima lettera pochi giorni prima di morire; Fortunato Bartolomeo De Felice, editore illuminista attivo in Svizzera, manteneva i contatti con di Sangro attraverso il suo mecenate Vincent Tscharner; Giovanni Lami, direttore delle «Novelle Letterarie» fiorentine, Lorenzo Ganganelli (poi papa Clemente XIV), il fisico Jean-Antoine Nollet, il geografo Charles Marie de la Condamine intrattenevano con lui rapporti epistolari. L’astronomo Joseph Jérôme de Lalande, quasi incredulo al cospetto della cultura e della personalità del principe di Sansevero, commentò che “non era un accademico, ma un’accademia intera”.

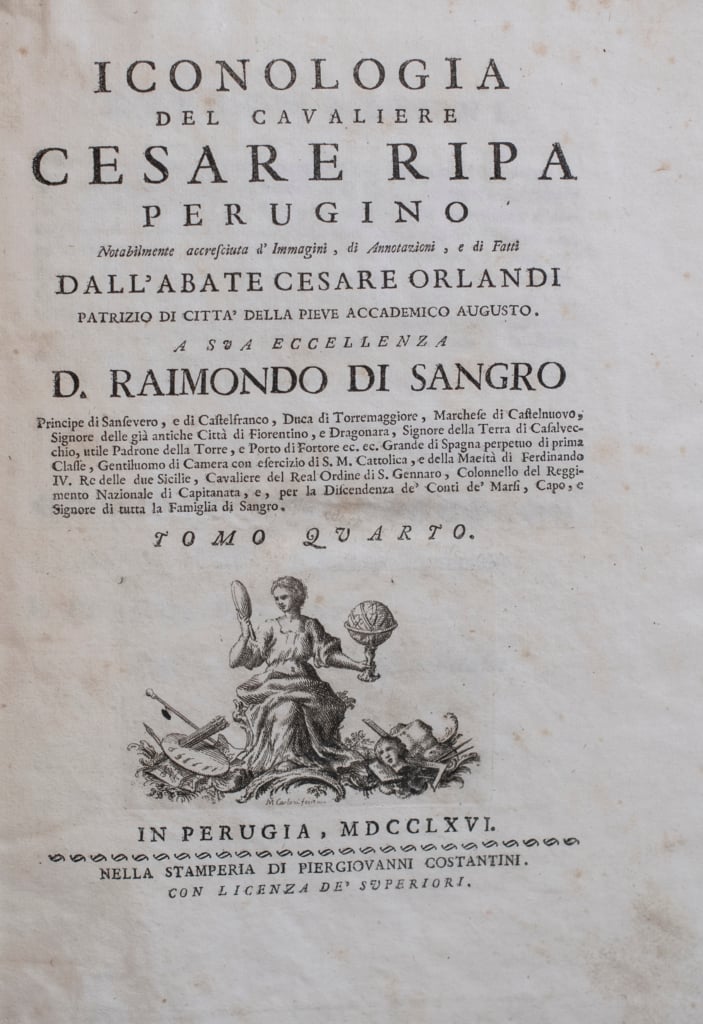

Le dediche al principe nelle opere a stampa

Più di un libro fu a lui dedicato. Proprio nel 1755 venivano ristampati in volume unico L’Iride e l’Aurora boreale, due poemi scientifici in latino del gesuita Carlo Noceti, con traduzione italiana a fronte: tale edizione, impressa nella Stamperia Imperiale di Firenze, si apriva con una lunga dedicatoria a Raimondo di Sangro da parte dell’erudito toscano Anton Francesco Gori. Nel 1764-67, inoltre, il principe di Sansevero finanziò una monumentale edizione in cinque volumi, uscita a Perugia, della Iconologia di Cesare Ripa, fondamentale trattato iconografico pubblicato per la prima volta alla fine del ’500.

Le traversie economiche, l'ultima invenzione, la morte

Gli ultimi quindici anni della sua vita furono anche segnati da gravi difficoltà economiche, che tuttavia non lo distolsero dai suoi interessi e dall’impegnativo completamento della Cappella Sansevero. Dopo la partenza di Carlo di Borbone per la Spagna (1759), inoltre, i suoi rapporti con la Corte si complicarono, essendo egli inviso al potente ministro Bernardo Tanucci e ad altre personalità di primo piano, che non avevano dimenticato la vicenda massonica e mal sopportavano il suo orgoglio aristocratico e la sua eterodossia intellettuale. Nel luglio 1770, infine, vi furono le sue ultime spettacolari uscite pubbliche: per alcune domeniche egli solcò le acque del golfo, da Capo Posillipo al Ponte della Maddalena, a bordo di una “carrozza marittima” di sua invenzione, che procedeva veloce sulle onde grazie a un ingegnoso sistema di pale a foggia di ruote. Di lì a poco, il 22 marzo 1771, si sarebbe spento a Palazzo Sansevero, a causa – stando alle fonti – di una malattia provocatagli dalle sue “chimiche preparazioni”.

Una figura illuminata e controversa

Amato e odiato in modo ugualmente incondizionato, ora ritenuto un epigono della tradizione alchemica e un “grande iniziato” ora un interprete della giovane scienza moderna, Raimondo di Sangro lasciava con la sua morte un mito destinato a durare nei secoli. L’alone di mistero che ancor oggi, per l’impossibilità di segnare i confini precisi della sua multiforme attività, avvolge la vita e l’opera del principe di Sansevero non deve però appannarne l’immagine di raffinatissimo intellettuale, operante in quel periodo vivace e fecondo che fu a Napoli l’età del Genovesi. Egli fu il più rappresentativo e, al contempo, originale esponente di quel ceto aristocratico illuminato, attivo nella vita sociale, antesignano nel cogliere il segno dell’evolversi della storia e nel favorire quel rinnovamento civile che avrebbe trovato nella generazione successiva la sua espressione più compiuta.